La FFMNS présente à l’Hôpital Georges Pompidou pour une journée de partage scientifique et d’innovation

Le 14 octobre 2025, la Fédération Française des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (FFMNS) a participé à la 13ᵉ Journée Européenne de Sensibilisation à l’Arrêt Cardiaque, organisée à l’Hôpital Georges Pompidou à Paris.

Cette rencontre a réuni des médecins, chercheurs, secouristes et acteurs de terrain autour d’un enjeu de santé publique majeur : mieux comprendre et améliorer la prise en charge de l’arrêt cardiaque.

En France, une victime d’arrêt cardiaque survient toutes les 10 minutes, avec seulement 7 % de survie. Cette journée fut l’occasion d’échanger sur les progrès scientifiques, technologiques et organisationnels qui permettront, à terme, de sauver davantage de vies.

L’intelligence artificielle au service de la réanimation

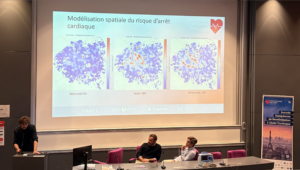

Les échanges ont mis en lumière les avancées majeures permises par l’intelligence artificielle (IA) dans la compréhension et la gestion des arrêts cardiaques.

L’IA permet désormais d’exploiter des années de données médicales pour établir des modèles prédictifs et tester virtuellement l’efficacité de médicaments jamais encore utilisés chez l’humain.

Grâce à la cartographie intelligente, il devient aussi possible d’identifier les zones et périodes à haut risque d’arrêt cardiaque, d’y positionner des ambulances à des endroits stratégiques, et de simuler les temps de transport et d’intervention en tenant compte du trafic ou des embouteillages.

Si 80 % de la population est aujourd’hui formée au massage cardiaque, les spécialistes rappellent que le levier de progrès réside désormais dans l’installation précoce et stratégique des défibrillateurs et l’optimisation des temps d’accès aux secours.

Les innovations présentées par la BSPP

Les pompiers de Paris (BSPP) ont présenté deux innovations majeures :

- Un nouvel appareil capable d’évaluer l’efficacité des insufflations, permettant enfin de savoir si les deux insufflations réalisées lors d’une réanimation sont réellement efficaces ;

- Une pompe de massage cardiaque portative, de la taille d’un paquet de cigarettes, destinée à faciliter la réanimation en situation d’urgence.

Les études sur la double défibrillation

Le Professeur Frédéric Adnet, du SAMU de Paris, a présenté les dernières avancées sur la double défibrillation.

Les études en cours montrent que, lors du quatrième choc électrique, la double défibrillation pourrait doubler les chances de survie. Des résultats prometteurs qui laissent entrevoir de nouvelles perspectives dans la prise en charge de l’arrêt cardiaque réfractaire.

Repenser le dogme des deux minutes d’analyse

Une étudiante est revenue sur une question : pourquoi le Défibrillateur Externe Automatisé (DEA) prend-il deux minutes pour analyser le rythme cardiaque ?

Un délai historiquement justifié par les anciennes générations de DEA, mais qui pourrait aujourd’hui être raccourci grâce aux progrès technologiques récents, ouvrant la voie à des interventions encore plus rapides.

Coronaires du Sportif

Le Docteur Laurent Uzan, cardiologue, a apporté un éclairage précieux sur la santé cardiaque des sportifs.

Oui, l’effort physique intense peut créer certaines modifications coronaires, mais le sport reste bénéfique : il favorise la vascularisation, améliore les cellules et contribue au bien-être général.

Cependant, le sport ne protège pas de tout : fumer, mal s’alimenter ou consommer de l’alcool annule ses effets protecteurs.

Le Dr Uzan a également rappelé l’importance :

- de l’échauffement,

- de l’hydratation,

- de l’arrêt progressif de l’effort,

- et de la récupération.

Tout le monde ne peut pas s’improviser marathonien : un bilan cardiologique à partir de 40 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes est fortement recommandé.

Et surtout, une personne ayant subi un arrêt cardiaque peut reprendre le sport, sous suivi médical : “Tous les cardiologues devraient recommander la pratique sportive”, a-t-il insisté.

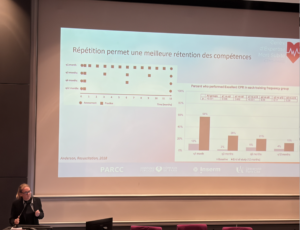

Simulation et travail en équipe : l’importance de la répétition

La Docteure Hélène Nougue a présenté un exposé captivant sur la formation en simulation.

Elle a comparé l’organisation hospitalière à une pièce de théâtre : « Chaque acteur connaît son texte, mais sans répétition commune, la pièce ne peut fonctionner ».

Cette métaphore souligne le manque de formation collective entre médecins, infirmiers et soignants, pourtant essentiels à la réanimation réussie.

Des études canadiennes ont montré qu’une infirmière pratiquant le massage cardiaque chaque mois atteint 58 % d’efficacité, contre 15 % seulement si elle s’entraîne une fois par an.

Une étude américaine confirme que les simulations régulières, accompagnées de débriefings, renforcent la coordination, la confiance et les performances des équipes.

Autre point intéressant : le matériel utilisé importe peu. Qu’il soit sophistiqué ou rudimentaire — même un simple carton suffit —, l’essentiel réside dans la répétition des scénarios et la mise en situation.

Une approche que la FFMNS souhaite d’ailleurs développer dans les établissements de bains, à travers des simulations mensuelles pour renforcer la cohésion et la réactivité des équipes de terrain.

D’autres interventions ont eu lieu, l’arrêt cardiaque et le don d’organe, les étude sur l’impact psychologique des proches, le contrôle ciblé de la température et la paroles aux associations et partenaires qui soutiennent la fondation.

La FFMNS remercie chaleureusement le Professeur Xavier Jouven, l’ensemble des médecins et intervenants pour la qualité exceptionnelle de leurs présentations et leur engagement commun au service de la prévention, de la formation et de la sauvegarde des vies.